| |

| |

|

|

|

|

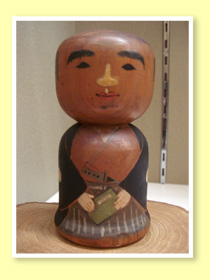

| 安積艮斎(ごんさい)先生が生まれたところ |

|

|

安積幼稚園は、江戸時代の儒学者 安積艮斎先生の誕生の地です。

江戸幕府の昌平坂学問所は当時の最高学府で、艮斎先生はその教授を務めた人でした。外交顧問のような仕事もしました。

ペリーの黒船来航においては、艮斎はアメリカ大統領からの手紙の翻訳を命ぜられて江戸城に登り、数日で和訳を完成させています。

艮斎が開いた私塾には47年の間に2、282名もの若者が学んでいます。

|

安積国造神社には艮斎先生自筆の門人帳(県重要文化財)が伝わっています。艮斎の塾からは、小栗上野介・吉田松陰・高杉晋作・岩崎弥太郎はじめ、幕末から明治時代に活躍した学者、政治家、勤王家、ジャーナリスト、地方の指導者など、世の中の役に立つ人材を大勢出しています。

明治時代の有名な人はほとんど艮斎の門人か艮斎に世話になった人だとも言われています。

|

| |

| |

| 艮斎先生の「ほめる教育」を継承 |

艮斎先生は偉大な教育者でもありました。

立派な門人が多いということは、艮斎の教育者としてのすばらしさを示しています。

わが国の歴史の中で、艮斎ほど人材育成に貢献した人はいません。

艮斎先生の教育の特色は、「ほめる教育」です。「ほめる教育」は今は認められつつある教育法ですが、艮斎の時代には誰も行っていないものでした。

艮斎は、門人たちを成功に導くため、上手にほめました。

艮斎は、コネも無い江戸に行って幕府の儒官にまでなった苦労人ですので、その分、人の心をつかむほめ方を心得ていたのでしょう。

明治大正時代、艮斎先生の「ほめる教育」は有名でした。 |

|

|

大正時代には「艮斎誉癖(ほめぐせ)」という文が書かれています。

安積艮斎、物を誉むる癖あり。

人の詩文を覧れば、すなわち必ずこれを誉む。

誉むべきことなければ、則ちその書を誉む。

書を誉むべきなければ、則ちその紙もしくは墨を誉む。

というのです。

今の言葉で言うと、次のようになります。

艮斎先生は、ものをほめる癖がありました。

人の詩文を読むことがあれば、必ずほめました。

あまりにも下手で読むのが苦しいような場合は、書いた文字をほめました。

詩文も書も下手な場合は、その紙や墨をほめました。

この教えは、当園育ての親である安藤重春先生が受け継いで実践していました。

重春先生は、子どもたちの画の指導を通して情操を育てるという教育を貫きました。

子どもたちが、重春先生のところに画を持って行きますと、画用紙の裏側一面に大きな五重丸を書き、最後の小さな丸の中に、ニコニコの笑顔を書き入れました。

どんな画でも上手になった、うまくなったと言いました。

すると子どもたちも笑顔になり、それぞれに自信を持って、もっと良い画を画いてほめられようと頑張るのです。

重春先生の絵画指導は、今も安積幼稚園に受け継がれ、子どもたちの成長をあたたかく見守っています。

艮斎先生の「ほめる教育」は、艮斎の父安藤親重の子孫である日展会友画伯安藤重春先生が継承し、今も安積幼稚園の教育に息づいています。

艮斎先生の業績は、詳しくは安積国造神社のホームページに書いておりますので、そちらをご参照ください。 |

| |

|

|

|

|